Genève, capitale de danse

Parmi dix-neuf projets présentés en plateforme professionnelle, les réalisations de La Ribot et d'Adina Secretan frappent par leur puissance de déplacement. Mais c'est 60 minutes qu'on s'attend à voir programmé partout. Nos observations.

Début Février 2017, Genève semblait une ruche pour la danse contemporaine. A l'initiative du Réseau Danse Suisse, une plateforme nationale se déroule tous les deux ans dans l'une des grandes villes de la confédération helvétique, à tour de rôle. A Genève, l'infatigable ADC – Association pour la danse contemporaine, qu'animent Claude Ratzé et Anne Davier, bientôt récompensés par la mise en chantier d'un théâtre digne de ce nom – avait fédéré autour d'elle une dizaine d'autres entités de la ville. Quatre jours durant, dix-neuf spectacles différents étaient montrés dans une quinzaine de sites. C'était l'occasion de visiter la métropole alpine et lacustre, plutôt envoûtante en hiver, et qu'il ne faudrait pas réduire à son jet d'eau, ses chocolats, son horlogerie et ses coffres forts.

Une très grande diversité émanait de la sélection dressée par un jury de professionnels. Toute l'Europe – et pas que – de la programmation en danse s'était donnée rendez-vous. On rêve qu'un sociologue étudie en profondeur les mœurs de pareille communauté, dont les membres sont capables d'"ingurgiter" jusqu'à six spectacles d'affilée en une seule journée. On aimerait percer tous les non-dits de la culture de l'entre-soi et la fabrication professionnelle de la "tendance".

En position de critique, c'est un casse-tête que de tailler à la hache dans une telle offre. On ne pourra qu'être plus lacunaire et subjectif, voire un brin arbitraire, qu'on le souhaiterait ! Assumons.

Voici quelques semaines, on assistait, au CND de Pantin, à une sélection d'anciens "hits" de la performeuse genévoise (et madrilène) Maria La Ribot. On les connaissait tous par coeur. Pourtant, par miracle du lieu, comme par mise en perspective historique, on y ressentit plus d'acuité et de justesse qu'on ne leur avait jamais trouvé. Aux journées de Genève, on a eu la sensation de passer un pallier dans ce même sens, en découvrant Another Distinguée. "Another" est le mot, pour désigner le passage à une nouvelle page, tournée.

Dans l'une des salles du Grütli, cela tient en l'installation d'une énorme masse de matériau informe, qui occupe un volume gigantesque, avec lequel le spectateur doit composer, se demandant bien ce que cette installation encombrante signifie, impatient que se révèle ce que ça dissimule. On ne le saura jamais, et cela renverse l'habituel talent de La Ribot, habituée à recréer un espace condensé à chacune de ses brèves performances.

Or, les performances d'Another Distinguée ne sont plus si brèves, ni nombreuses (quatre s'enchaînent) et sont actées par deux performeurs masculins, s'adjoignant à La Ribot. Ils sont très différents l'un de l'autre, en silhouette comme en qualité de présence. Il en découle une forme de dramatisation, que l'esprit du temps amène à percevoir comme questionnement des représentations de genre. Alors qu'on connaît la performeuse hispano-suisse comme plutôt sèche et anguleuse (de corps), on la trouve ici épanouie, sensuelle, dans un jeu tournant de prééminence des rôles avec ses partenaires.

De l'indistinction peu discernable, au marquage appuyé, tous trois s'arrachent des couches d'une tunique uniforme au matériau énigmatique, se découpent vêtements et corps en strictes lignes droites avec ciseaux ici, gros feutres de couleur là ; ou encore s'emboîtent en danses lascives mais jamais jointives, et mutent à grands coups d'énormes pinceaux de peintres en bâtiment. Toute apparence de corps vaut ici pour l'instabilité outrée à laquelle elle ne peut qu'être soumise. Sous une détermination implacable, on a aimé déceler un humour corrosif auquel, mille fois hélas, le quant-à-soi professionnel occidental – et son esprit de sérieux – interdirent de céder dans la salle.

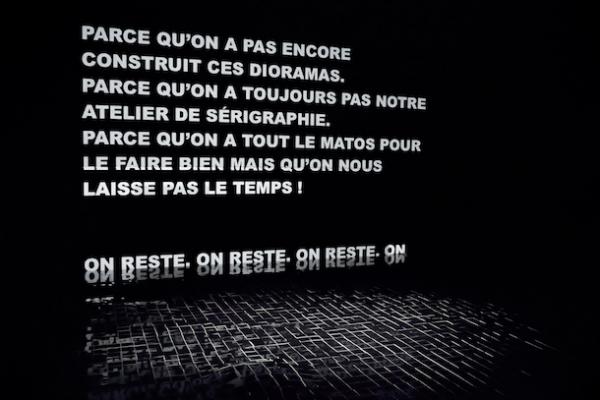

Autre sentiment très ambigu quand il fallut se prendre en pleine figure le texte de Place, d'Adina Secrétan. L'ambigüité tient du tiraillement : le geste de cette artiste est d'une audace impressionnante. Il rejoint la tradition des grands actes manifestes. Mais dans un contexte de pur entre-soi entendu – toujours – sur un plateau de théâtre, l'impact peut risquer de se retourner dans un anti-spectacle qui fait irrémédiablement spectacle, et se clos sur lui-même.

Dans une pénombre profonde, les performeurs de Place renoncent vite à agir. Ils se regroupent au centre du plateau, s'y assoient au sol, les uns contre les autres. Là, on pourrait presque oublier leur présence, et ne les retrouver qu'à la fin, blottis sous une toile minuscule avec éclairage de fortune, comme on en imagine dans un squat, un bidonville rom, une jungle de Calais. A quoi assiste-t-on entre temps ? Au déroulé, sur écran géant, d'un long texte à lire, qui vaut action en lui-même, et qui suppose toutes les raisons de refuser de faire acte de jeu théâtral, chorégraphique, et d'illusion.

Ces lignes balancent des bribes de pensées des activistes autonomes, façon zadistes, qui ont le mérite de ramener les questions du temps à celles du contrôle – marchand, policier, immobilier – de l'espace, et des possibles alternatives en actes. Que fait l'art, de l'espace qu'il désigne à sa métamorphose ?

Galerie photo "Place" © Sylvain Chabloz

Adina Secrétan égrène toutes nos manières d'habiter nos vies dans la compromission, la contradiction des actes et des paroles, la collaboration avec les logiques de la domination, la culture de la distinction des usages parmi les couches moyennes urbaine créatives. Ceux-là mêmes dont la salle à qui elle s'adresse sans ménagement paraît un échantillon parfait. Le malaise s'installe. Il y a un uppercut politique. En dénonçant une manipulation, certains ont vite fait de le détourner dans un confortable usage de milieu. Narquois. Mais le courage de cet acte demeure. Si peu courant.

Aucun souci, en revanche, avec 60 minutes, du trio Schick/Gremaud/Pavillon. On est sûr que cette pièce maline va tourner partout. Dans une veine parodique, elle invente une machine à déconstruire – voire dénoncer, tout en la flattant – la logique du marché de l'art. L'affaire : à tout nouveau théâtre où ils sont programmés, ces artistes proposent de rajouter cinq minutes supplémentaires à leur spectacle, d'y intégrer un objet qu'on leur confiera sur place, et d'adapter des séquences dans la langue du coin.

Galerie photo " 60 minutes" © Ingood Company

Le prix de cession de la pièce s'en trouve majoré automatiquement. Résultat : plus le spectacle tourne, plus il est long, cher et reconnu. Sur cette trame absurde et faussement critique, les performeurs de 60 minutes se montrent magnifiquement experts pour exploiter tous les effets de retournements, mises en boucle, répétitions et bouturages. Rien à dire : c'est doux dingue, plaisant et plaisantin.

Genévois particulièrement fameux, Foofwa d'Imobilité s'évertue, lui aussi, à plaire, quand il narre une histoire de la danse moderne durant les deux heures que durent ses Histoires condansées. Canonique et scolaire sur le fond du propos, l'artiste cherche son effet dans les effets comiques attendus d'adresses au public où le graveleux le dispute au vulgaire. On a toujours connu Foofwa dans une aisance de la relation délurée. Il a su y avoir sa poésie, son étincelle, qu'on appréciait.

Mais depuis quelques années, le voici qui tutoie le populisme, laissant la désagréable impression de flatter les attentes qui ne sont pas les plus intéressantes dans un public, ainsi conforté dans la suspicion à l'égard de formes plus exigeantes. Récemment par exemple, on voyait comment Maud Le Pladec, dans Moto-cross, convoque sur scène le populaire, et emballe un public de jeunes peu avisés, tout en posant un fort acte poétique. Voilà la différence.

Mais depuis quelques années, le voici qui tutoie le populisme, laissant la désagréable impression de flatter les attentes qui ne sont pas les plus intéressantes dans un public, ainsi conforté dans la suspicion à l'égard de formes plus exigeantes. Récemment par exemple, on voyait comment Maud Le Pladec, dans Moto-cross, convoque sur scène le populaire, et emballe un public de jeunes peu avisés, tout en posant un fort acte poétique. Voilà la différence.

Il va falloir aller très vite à présent pour mentionner la découverte de Gregory Stauffer dans Walking. Un vrai coup de coeur, qui mériterait tout un article développé. En correspondance avec son titre, cette pièce n'est qu'une déclinaison d'une infinité de variantes de marches. Elle a ainsi la puissance de traitement d'un fondamental du geste humain. Et cela se teinte d'une folle inventivité dans la profusion des hypothèses et des motifs, en même temps que d'une personnalité entière, investie, très masculine et fine à la fois – jusqu'à d'heureux moments de nudité drolatique. On trouve à la démonstration une profondeur philosophique simple et prenante.

Encore une mention pour Parc national, d'Anne Delahaye et Nicolas Leresche. Une fantastique photo géante de paysage romantique contemporain, occupée en son centre par une silhouette humaine, est tendue en fond de scène. A son pied évolue, en lâchers très près du sol, une danseuse qui réplique la forme humaine à l'image. Immensément contemplative, la pièce excite bien des réflexions vertigineuses entre les niveaux de représentation des arts visuels et scéniques, du vivant et du graphique, des 2D et de la 3D, de l'horizontale et de la verticale. On ne sait pourquoi ce propos aigu est desservi par des péripéties juste anecdotiques, comme si les auteurs avaient pris peur de l'immensité qu'ils étaient parvenus à dégager.

Dernière mention, enfin, pour le sobre et modeste portrait de la danseuse, aujourd'hui âgée, Trixie. Ce n'est pas une star. Elle ne prétend pas l'être. Par l'image filmée, elle veut encore montrer son corps nu. Par la parole en scène, elle dit l'obstination d'un métier où son propos gagne en noblesse. C'est basique et sans prétention, mais d'une classe et d'une tenue qu'on n'avait pas trouvées dans l'affligeant tissu d'anecdotes que Christina Morganti, elle aussi en portrait d'interprète, parvient à exposer en ce moment sur toutes les scènes, du seul fait que la surplombe l'ombre tutellaire de Pina Bausch.

Gérard Mayen

Catégories:

Add new comment