« La Petite soldate » : Entretien avec Gaëlle Bourges

En création pour la Biennale du Val-de-Marne, la chorégraphe parle de son adaptation de Ramuz / Stravinsky.

Danser Canal Historique : Vos spectacles partent souvent de tableaux ou de sculptures qui ont marqué l’histoire de l’art. Mais ici, comme il y a peu avec Austerlitz, vous adaptez une œuvre littéraire, en l’occurrence aussi musicale. De quoi s’agit-il ?

Gaëlle Bourges : Je pars de L’Histoire du soldat de Ramuz et Stravinsky qui date de 1917 et puise sa matière dans les contes folkloriques européens. C’est l’histoire d’un pacte avec la figure du mal comme on en trouve beaucoup dans la littérature mondiale. Cette histoire est très simple. Un soldat rencontre un diable, il échange son violon contre un livre dans lequel on peut lire l’avenir, et il part en enfer où tout se passe très mal pour lui. Etc… Je reprends ce texte qui est très beau, écrit dans une langue de 1917. Charles Ferdinand Ramuz était décrié déjà à l'époque pour son langage très empreint d'expressions paysannes et du terroir. Mais comme c'est un spectacle pour les enfants à partir de neuf ans et que je ne sais pas encore si les enfants vont aimer cette langue, j'ai opéré quelques glissements.

DCH : Vous passez de L’Histoire du Soldat à une soldate. Comment et pourquoi ?

Gaëlle Bourges : En 1917, les femmes dans l'armée étaient plutôt à des postes d'infirmières, il y avait beaucoup de femmes qui filmaient et on sait qu'il y a eu quelques femmes combattantes, comme il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité des femmes qui prenaient des armes. Mais c'est moins fréquent dans l'imaginaire des enfants. On a donc une soldate, une diable et une narratrice. Et ce n'est plus une mère qui attend le soldat, c'est un père qui attend sa fille, ce qui n'est pas courant dans l'imaginaire. Et cette soldate, comme de nombreux autres soldats, a une fiancée qui l'attend au pays. Ce n'est donc plus un amour hétérosexuel, mais un amour lesbien.

DCH : Comment faut-il imaginer la mise en scène ? Faites-vous danser des personnages travestis ?

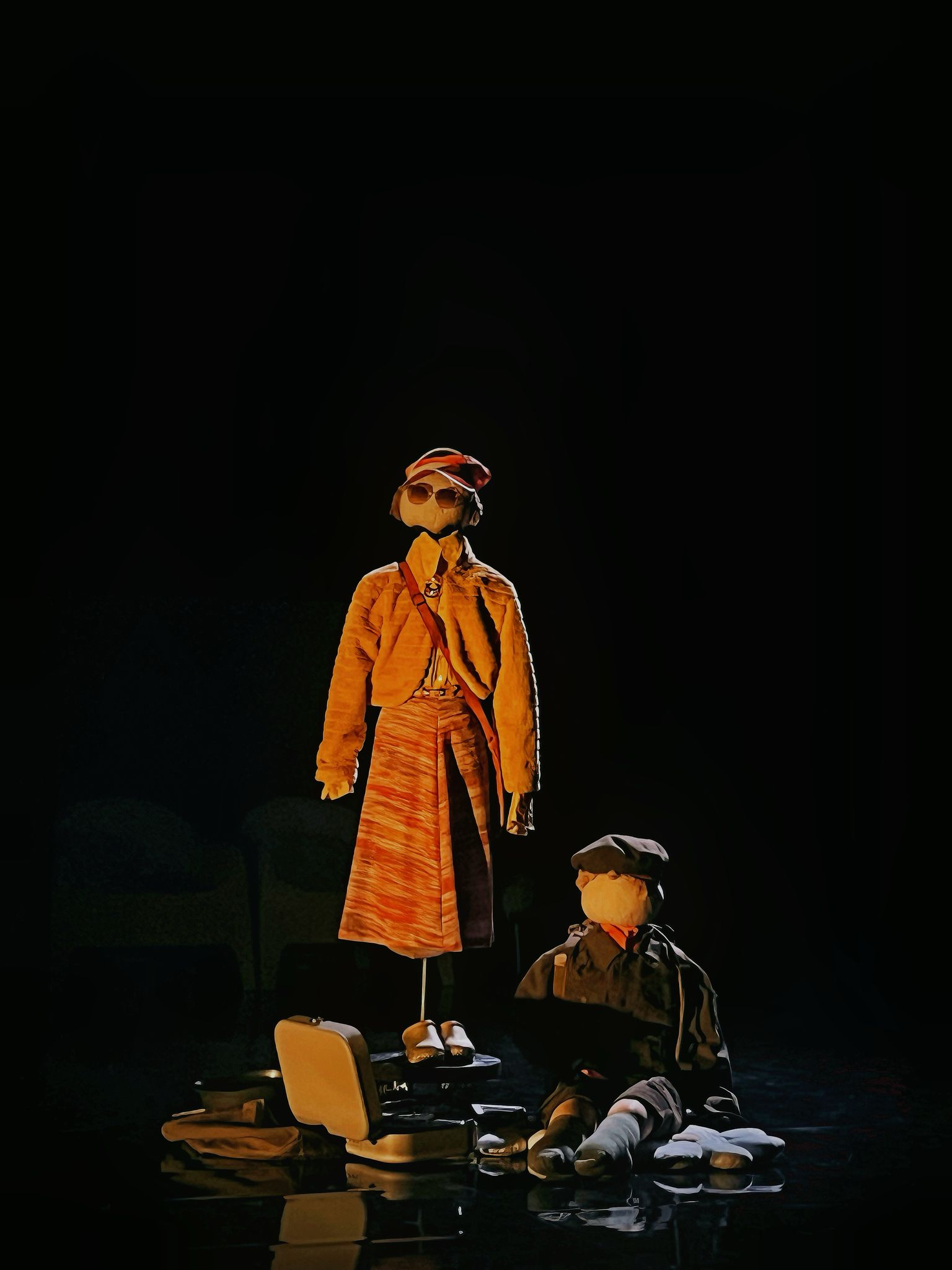

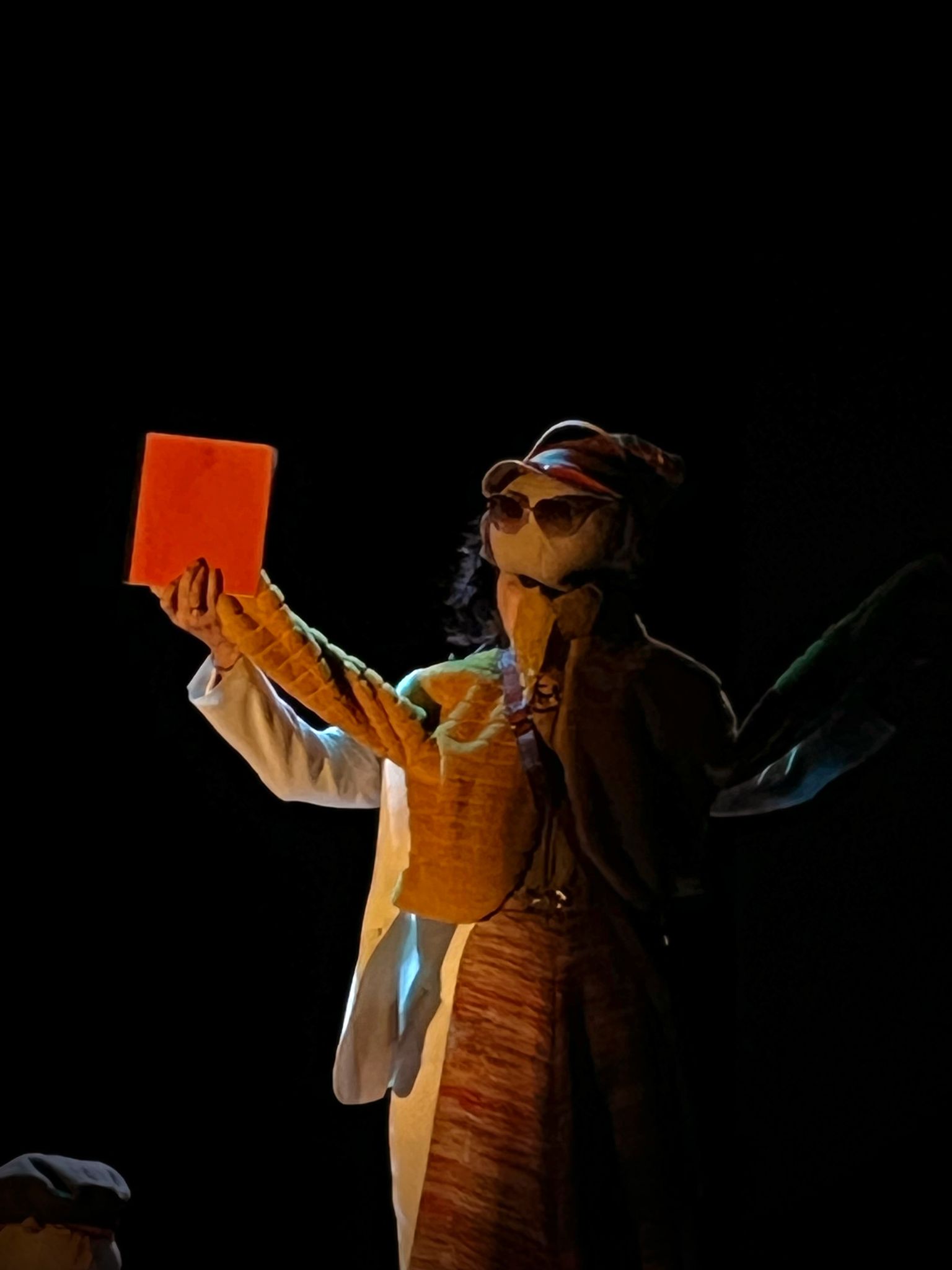

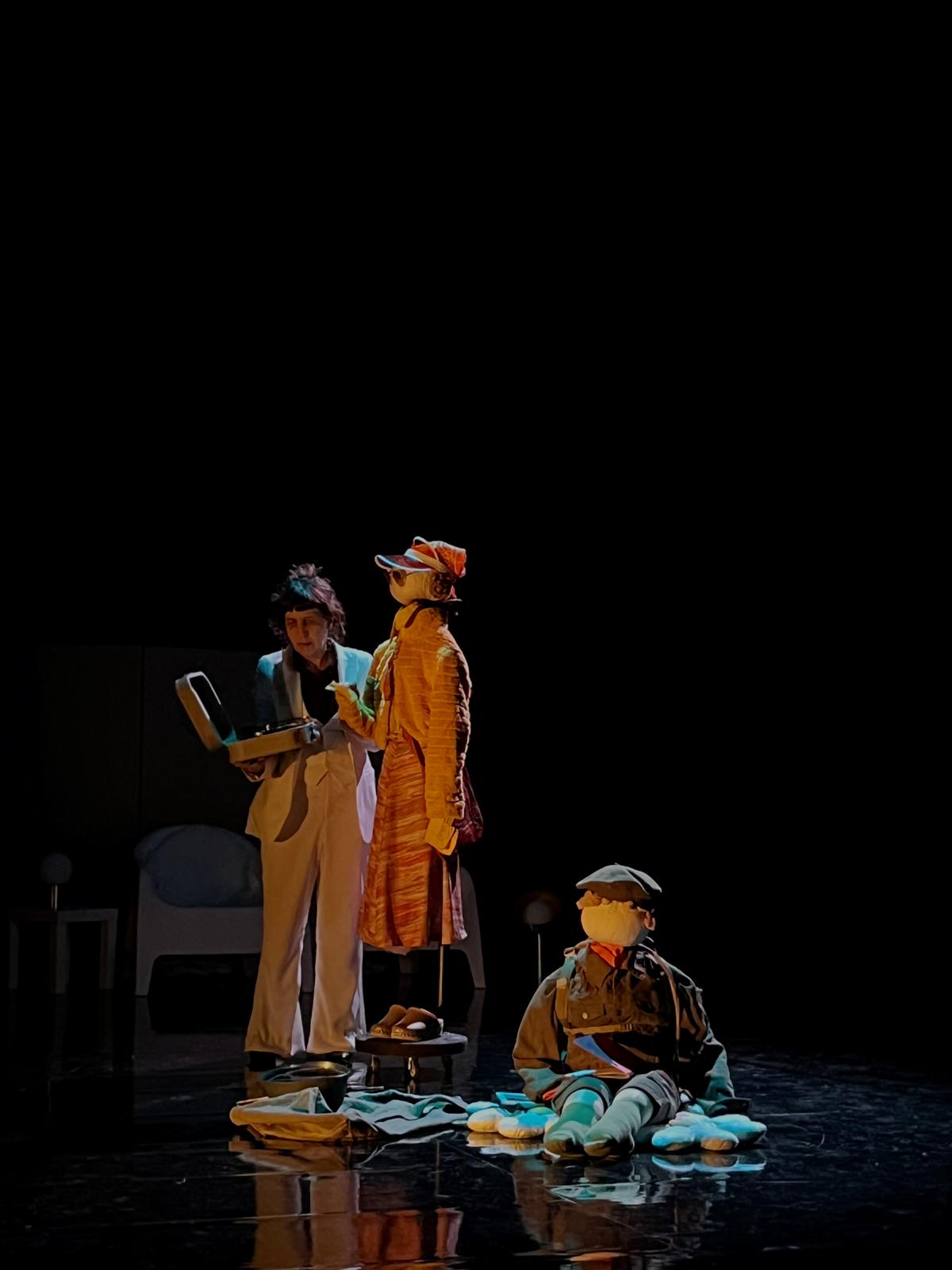

Gaëlle Bourges : En scène, je travaille seule, en compagnie de deux poupées de taille humaine et j’anime ces figures qui représentent la soldate et la diable, moi-même jouant la narratrice et ayant enregistré le texte en voix off. Et je manipule les objets : des fauteuils, des tables, des lampes de chevet etc. C’est donc très performatif. Je respecte aussi les glissements qu'il y a à l'intérieur du texte de Ramuz, parce que la narratrice raconte l'histoire, et tout à coup elle devient la soldate, puis devient la diable, puis reprend la narration...

DCH : Ce glissement d’un personnage à l’autre semble vous demander un jeu de comédienne d’une grande subtilité. Comment l’assumez-vous ?

DCH : Ce glissement d’un personnage à l’autre semble vous demander un jeu de comédienne d’une grande subtilité. Comment l’assumez-vous ?

Gaëlle Bourges : En effet, c’est complexe et j’ai fait appel à un regard extérieur qui m'a accompagnée sur les dernières semaines de création. Et je peux puiser dans mon parcours de jeunesse puisque j'ai une formation de comédienne, et j'ai surtout pratiqué pendant au moins quatre ans de ma vie la Commedia dell’arte, avec une comédienne du Théâtre du Soleil. J’ai joué dans la rue, sur les places de villages, et j'ai longtemps incarné la figure de Pantalone, ce personnage du vieil avare qui n'arrête pas de râler. J'avais créé une Madame Pantalone et je me suis ici servie de cette expérience pour mon personnage de la diable et pour circuler entre le champ chorégraphique performatif, le jeu un peu outrancier de la Commedia dell’Arte et le jeu plus psychologique, comme j'ai pu le pratiquer aussi, dans une école de théâtre, en travaillant sur Tchekhov, etc. Et il est vrai qu’en créant mes spectacles j'ai toujours puisé, parfois de façon involontaire ou inconsciente, dans ma formation de comédienne. En revanche,, si je faisais du théâtre c’était en plus de la danse, mais c'est vraiment la danse que j'aimais, déjà à l’époque.

DCH : En mettant en scène une femme soldate, comptez-vous contrer les débats actuels autour des femmes dans l’armée au moment où, par exemple, Donald Trump veut restreindre leur place ?

DCH : En mettant en scène une femme soldate, comptez-vous contrer les débats actuels autour des femmes dans l’armée au moment où, par exemple, Donald Trump veut restreindre leur place ?

Gaëlle Bourges : Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je prépare un spectacle, alors que je commence généralement deux ans en amont, je suis, au moment où le spectacle sort, rattrapée par l’actualité. Cette fois c’est tout ce qui se tend dans la relation entre l'Algérie et la France. Car j'ai déplacé le genre des protagonistes, mais aussi le contexte historique. J'ai transposé la Grande Guerre, qui apparaît d'ailleurs juste en filigrane dans le texte de Ramuz, vers la guerre d'Algérie, en faisant du soldat une soldate française qui a déserté. Cette histoire me touche aussi de façon autobiographique car je suis fille de pieds-noirs et petite fille de militaire français déployé en Algérie, qui vivait là-bas. C'est par ailleurs une pierre de plus à mon édifice, dans le sens où figurent dans toutes mes pièces des éléments autobiographiques, et ça m'intéresse de continuer à tirer ce fil-là, notamment parce que dans ma famille, comme dans bien des familles pieds-noirs, il n'y a jamais eu un seul mot sur la guerre d'Algérie. Cela explique aussi pourquoi ma soldate est française alors qu’il y avait beaucoup plus de femmes combattantes au FLN. Mais une soldate française qui est envoyée en Algérie correspond mieux à mon histoire personnelle, puisque je suis une descendante d'occupants. Je trouve intéressant que des Français descendants, comme moi, de pieds-noirs puissent traiter du sujet. En tout cas je n'allais pas me placer du côté algérien parce que je ne suis pas Algérienne.

DCH : Et pourquoi passez-vous de la permission du soldat chez Ramuz à une soldate qui déserte ?

DCH : Et pourquoi passez-vous de la permission du soldat chez Ramuz à une soldate qui déserte ?

Gaëlle Bourges : Dans le texte de Ramuz, le soldat a beaucoup marché. Il se retrouve sans rien et il rentre chez lui, mais il n'a pas beaucoup de jours de permission. J'ai lu les mémoires de Ramuz et les mémoires de Stravinsky, mais ils en parlent très peu. On ne sait donc pas pourquoi ils ont imaginé un soldat en permission. Il y a beaucoup de contes européens qui mettent en scène des soldats qui désertent, c'est quasiment une figure canonique. J'ai l'impression que Stravinsky et Ramuz n’ont peut-être pas osé faire de leur soldat un déserteur parce qu'ils étaient en pleine guerre, on était en 1917. Ce silence sur la question de la guerre chez Ramuz et Stravinsky est troublant. Les adultes vont bien entendre que chez moi c'est la guerre d'Algérie dont la soldate déserte, mais je respecte le silence de Ramuz sur la guerre elle-même et sa brutalité. Il n’y a aucune image traumatisante.

DCH : La musique de Stravinsky est-elle encore au bon endroit dans votre spectacle ?

Gaëlle Bourges : Stravinsky est ici plutôt un fantôme. Quant à ma soldate, elle est fan des Bee Gees. Elle passe leurs 45 tours et avec la diable, elle n’échange pas un violon mais un tourne-disque, parce qu'on est plutôt dans les années 1960-70. Et je travaille avec deux musiciens qui ont aussi écrit les musiques pour Austerlitz, c'est-à-dire KrYstian et XtroniK. Ils ont composé des nappes d’électro, mais KrYstian a aussi écrit des mélodies au piano qui sont inspirées par la suite Histoire du soldat, suite que Stravinsky a réécrite un peu plus tard. D’où le fantôme de Stravinsky. Et sur scène, il y a une piste de danse comme dans La Fièvre du samedi soir de John Travolta qui a été un film hyper important pour le disco. Quand j'étais gamine, j'ai commencé à apprendre des chorégraphies avec des copines sur ça. On a donc mis une piste de danse à LED qui ressemble à la piste de danse de John Travolta et qui s'illumine de façon merveilleuse sur les Bee Gees !

Gaëlle Bourges : Stravinsky est ici plutôt un fantôme. Quant à ma soldate, elle est fan des Bee Gees. Elle passe leurs 45 tours et avec la diable, elle n’échange pas un violon mais un tourne-disque, parce qu'on est plutôt dans les années 1960-70. Et je travaille avec deux musiciens qui ont aussi écrit les musiques pour Austerlitz, c'est-à-dire KrYstian et XtroniK. Ils ont composé des nappes d’électro, mais KrYstian a aussi écrit des mélodies au piano qui sont inspirées par la suite Histoire du soldat, suite que Stravinsky a réécrite un peu plus tard. D’où le fantôme de Stravinsky. Et sur scène, il y a une piste de danse comme dans La Fièvre du samedi soir de John Travolta qui a été un film hyper important pour le disco. Quand j'étais gamine, j'ai commencé à apprendre des chorégraphies avec des copines sur ça. On a donc mis une piste de danse à LED qui ressemble à la piste de danse de John Travolta et qui s'illumine de façon merveilleuse sur les Bee Gees !

Propos recueillis par Thomas Hahn

La Petite soldate de Gaëlle Bourges Le 18 mars 2025 à à 19h, Vitry, Théâtre Jean Vilar Dans le cadre de la Biennale de danse du Val-de-Marne

Le 29 mars à 17h Recréation en langage LSF à l’Atelier de Paris dans le cadre du festival PULSE et de la Biennale de danse du Val-de-Marne

Catégories: