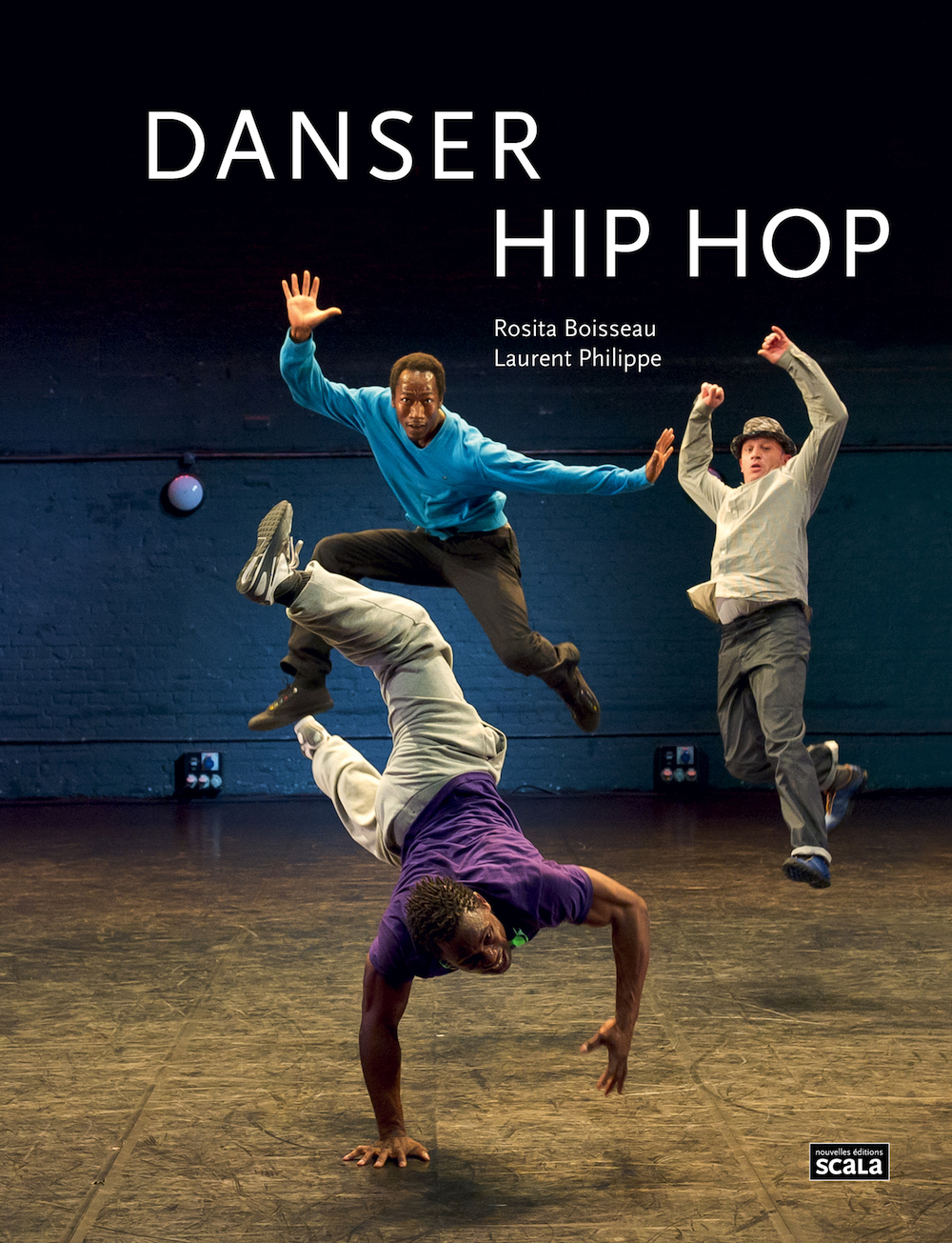

« Danser hip hop » de Rosita Boisseau et Laurent Philippe

Le hasard fait bien les choses : les fêtes de Noël et de fin d’année arrivant, Suresnes cités danse s’apprêtant à célébrer son trentième anniversaire, paraît en librairie un nouvel ouvrage signé de la journaliste Rosita Boisseau et du photographe de danse Laurent Philippe, sobrement intitulé Danser hip hop.

On ne change pas une équipe qui gagne : après le succès de leur livre de l’an dernier consacré à Pina Bausch, le duo retrace l’aventure du hip hop en France en 144 pages débordant d’informations historiques, superbement illustrées, classées en cinq chapitres : trajectoires, battle, collectif, femmes hip hop et danses hip hop. L' ex-animatrice de radio libre Rosita Boisseau a suivi de l’intérieur, quasiment depuis ses débuts, le mouvement artistique né aux États-Unis, à New York, dans le Bronx, qui, de nos jours, du moins en France, concurrence les autres pratiques artistiques soutenues par l’institution ou portées au pinacle par le monde du spectacle – on veut surtout parler de la danse contemporaine dont partie du budget et des centres chorégraphiques lui ont échappé, même si certains chorégraphes dits actuels ont volontiers « composé », dans tous les sens du terme, avec l’énergie de ces nouveaux venus. Le photographe a pris le train en marche, à l’entame des années 90, ce que montre sinon son style, affirmé dès le départ, du moins sa technique – on veut parler du passage de l’analogique au numérique. Le flou des débuts contraste avec le piqué auquel il nous a habitué comme si sa vision du sujet dansant avait évolué de l’impressionnisme à l’hyperréalisme.

On ne change pas une équipe qui gagne : après le succès de leur livre de l’an dernier consacré à Pina Bausch, le duo retrace l’aventure du hip hop en France en 144 pages débordant d’informations historiques, superbement illustrées, classées en cinq chapitres : trajectoires, battle, collectif, femmes hip hop et danses hip hop. L' ex-animatrice de radio libre Rosita Boisseau a suivi de l’intérieur, quasiment depuis ses débuts, le mouvement artistique né aux États-Unis, à New York, dans le Bronx, qui, de nos jours, du moins en France, concurrence les autres pratiques artistiques soutenues par l’institution ou portées au pinacle par le monde du spectacle – on veut surtout parler de la danse contemporaine dont partie du budget et des centres chorégraphiques lui ont échappé, même si certains chorégraphes dits actuels ont volontiers « composé », dans tous les sens du terme, avec l’énergie de ces nouveaux venus. Le photographe a pris le train en marche, à l’entame des années 90, ce que montre sinon son style, affirmé dès le départ, du moins sa technique – on veut parler du passage de l’analogique au numérique. Le flou des débuts contraste avec le piqué auquel il nous a habitué comme si sa vision du sujet dansant avait évolué de l’impressionnisme à l’hyperréalisme.

La section « trajectoires » est pour nous la plus intéressantes du livre. D’une part, parce que Rosita Boisseau revient sur les pionniers de la discipline – ou des disciplines – du hip hop. De l’autre, parce qu’elle y décrit les étapes et les conditions économiques qui ont permis son éclosion en France. La partie « battle », ravira surtout les danseurs cités ; elle met à juste titre en valeur des personnalités comme Bruce Ykanji qui, de chorégraphe est devenu organisateur de gigantesques shows à Bercy réunissant 15.000 spectateurs, plus de spectateurs en moyenne que n’importe quel meeting d’hommes ou femmes politiques. L’occasion pour l’auteure de caractériser en quelques mots les principales danses représentées à l’Accor Arena : le locking, « tout en hanches et en bras sur du funk », le popping, qui « fait péter le geste façon pop-corn », le new style, « mélange des genres sur du rap », la house danse, sur une musique du même nom. Rosita Boisseau rappelle que le hip hop, apparu outre-Atlantique vers 1976, est arrivé en France avec un décalage de quelques années.

D’abord avec des rendez-vous, semble-t-il, dès 1982, sur le Parvis du Trocadéro, d’autres à la station RER des Halles, au Bataclan et dans les locaux mis à disposition des jeunes par Paco Rabanne boulevard de la Villette. L’une des premières figures en France est Frank 2 Louise, lequel cofonda en 1983 les Paris City Breakers « sur le modèle des New York City Breakers ». Suivirent d’autres, comme Hamid Ben Mahi, Gabin Nuissier, Pascal Blaise Ondzie, Xavier Plutus, Rodrigue, Kool Shen. La première émission de télévision au monde consacrée à la discipline, animée par Sidney, H.I.P.H.O.P., en 1984 sur TF1, chaîne alors publique, joua un rôle littéralement entraînant pour les danseurs en herbe. Y furent invités des pionniers du mouvement comme Afrika Bambaataa. Les DJ Chabin, Deen Nasty animèrent des boîtes comme le Globo. La « troupe historique française, la bien nommée Black Blanc Beur » surgit d’un parking de Montigny-les-Bretonneux et bénéficia de l’énergie des responsables socio-éducatifs Jean Djemad et Christine Coudun. D’autres danseurs émergèrent d’un peu partout : Anne Nguyen, Lowriz Vo, Valentine Nagata-Ramos, Émilie Schram, François Kaleka, Mourad Merzouki.

Galerie photo © Laurent Philippe

Le chapitre sur la notion de « collectif » passe nombres de figures en revue, y compris féminines. La partie sur les « écoles », quoique assez brève, mentionne les pédagogues Thony Mascot, Pascal Blaise Ondzie, Anthony Égéa, Ykanji himself et Guy Weladji. Celle sur les « femmes hip hop » est, comme il se doit de nos jours, très fournie. L’auteure propose la formation d’une « ronde » composée de Christine Coudun, Max-Laure Bourjolly, Karima Khelifi, Stéphanie Nataf, Karla Pollux, Bintou Dembelé, Marguerite Mboulé, Jann Gallois, Antoinette Gomis, Claire Moineau, Céline Lefèvre, Delphine Caron, Séverine Bidaud, Sandrine Lescourant, Anne Nguyen, Valentine Nagata-Ramos, Odile Lacides, Johanna Faye, Soria Rem, Laura Defretin, Carmel Loanga. Ce name dropping mélange les pinceaux, ceux qui font style ou donnent des « univers et des esthétiques excessivement variés ». La section « festivals » est réduite à deux feuillets. En fin d’ouvrage, le chapitre « danses hip hop » s’interroge sur l’origine, le « métissage » et « l’extension du domaine du hip hop », y agrégeant le krump et le clowning californiens après avoir, au tout début, avec la première illustration photographique d’une pièce d’Ousmane Sy, implicitement considéré le voguing comme en formant partie intégrante.

Si, comme on voit, le panorama est large, on pourra en revanche regretter quelques omissions dans le livre. Que ne soit mentionnée une chorégraphe comme Josette Baïz, qui présenta en 1996 salle Charlie Parker une épatante troupe de jeunes filles fusionnant gracieusement hip hop et contemporain. De même, si la journaliste se révèle fan de séries TV et en cite plusieurs comportant du hip hop, elle oublie de mentionner la contribution de la Cinémathèque de la Danse à la culture afro-américaine qui, pour une cinéaste comme Mura Dehn, était le prolongement des danses de jazz, avec sa présentation régulière au palais de Chaillot, dans des festivals de danse comme le Monaco Danse Forum et dès les premières Rencontres de « danses urbaines », organisées par Christian Tamet et le Théâtre contemporain de la danse en 1996, les principaux films sur le hip hop. Ce fut l’occasion pour ce département de la Cinémathèque Française de restaurer plusieurs émissions de Sidney conservées par l’INA en vidéo deux pouces et d’inviter l’animateur à La Villette où les danseurs lui réservèrent un chaleureux accueil. La filmographie ne saurait être exhaustive, qui ne mentionne ni le long métrage Wild Style (1982) de Charlie Ahearn, ni Faire kiffer les anges (1997), l’excellent documentaire de Jean-Pierre Thorn sur la question.

Ni même La Flûte à six schtroumpfs (1976) sorti en salle aux États-Unis sous le titre The Smurfs and the Magic Flute, long métrage d’animation (donc de culture populaire) d’autant plus important qu’il est à l’origine du nom du Smurf (traduction anglaise de Schtroumpf) et du port du couvre-chef qui fut longtemps dans le milieu hip hop le bonnet avant d’être remplacé par une casquette de baseball à la Charlie Brown !

Nicolas Villodre

Catégories:

Add new comment