« To Come (Extended) » de Mette Ingvartsen et « Good Boy » d'Alain Buffard

To Come (Extended) de Mette Ingvartsen et reprise de Good Boy d'Alain Buffard au Théâtre national de Bretagne. Le sexe. Ses joies, ses tourments. Le sida. Jamais aucun mode de représentation n'est indemne des effets de l'historicité.

C'est toujours pareil à Rennes. La moyenne d'âge y est incroyablement jeune dans les salles. On s'en réjouit, pour tout ce qui touche aux problématiques de la diffusion des arts vivants. Mais on s'en fait aussi une matière à réflexion, en regardant certaines pièces, à propos de la production du présent, tissée de conjonction active entre projections sur le passé, comme sur l'avenir.

C'est toujours pareil à Rennes. La moyenne d'âge y est incroyablement jeune dans les salles. On s'en réjouit, pour tout ce qui touche aux problématiques de la diffusion des arts vivants. Mais on s'en fait aussi une matière à réflexion, en regardant certaines pièces, à propos de la production du présent, tissée de conjonction active entre projections sur le passé, comme sur l'avenir.

Dit plus clairement : une même soirée du Festival du Théâtre national de Bretagne – ex "Mettre en scène" – donnait à voir la récente reprise du solo Good Boy, originellement créé en 1998 par Alain Buffard, et la toute dernière pièce de Mette Ingvartsen, To Come (Extended). Dans ce dernier titre, "Extended" signale que la chorégraphe reprend la pièce "To Come", qu'elle avait créée en 2005 pour cinq interprètes, et qu'elle la développe cette fois pour quinze. Dans les deux cas se joue, dans l'instant, toute une problématique de l'historicité.

To Come (Extended) a connu sa matrice voici donc douze ans, et a plus que doublé son effectif pour se donner à voir dans une toute autre époque. De quoi en modifier substantiellement la perception. C'est une pièce qui impressionne, qui trouble, réjouit, et ménage son effet de surprise. Elle impressionne par son déploiement numérique, dans la globalité de sa saisie scopique. Ses quinze interprètes sont uniformément vêtus d'une tunique justaucorps intégrale (tête comprise) d'un bleu azur électrique. Ils évoluent sans musique, dans un vaste cube blanc noyé d'une lumière intense et dénuée de nuances.

Il y a crudité clinique d'un principe d'exposition. Cela d'autant que ces interprètes se disposent en frises successives, chacune essentiellement immobile, dans lesquelles ils se connectent, voire s'enchevêtrent, en poses pornographiques. La situation est fort troublante. D'un dessin particulièrement net, voici la réalité de présences et d'actions sur le plateau, toutefois mises en représentation. C'est le commun du régime de la production spectaculaire.

Oui mais l'immobilité des personnages, la massive homogénéité retenue des énergies, le surlignagne de l'applat coloré des costumes, l'abstraction qui découle de l'uniformité vestimentaire presque mutante (tendant d'ailleurs à gommer les signes les plus visibles de la différencitation bio-sexuelle), tout cela tend à transférer instantanément la saisie scopique de la pièce, dans un sur-régime, qui est celui d'une prise de vue d'ordre photographique. On aurait l'acte, sa mise en scène, mais aussi sa photo. Ces trois niveaux dans l'instantanéité d'un même mouvement. Cela touche, de surcroît, à l'ordre plutôt chargé, embarrassé, troublant, qui s'attache, dans les esprits, à la matière pornographique.

Bref, il y a du trouble dans le regard. On ne s'ennuie pas à discerner quelle nuance de pose, d'intensité, d'agencement entre partenaires, va faire qu'une simple main, une lèvre, une cuisse, vont ici paraître des segments anatomiques neutres, livrés à la découpe, ou bien là s'intensifier d'un flux de charge érotique. Plus que dans d'autres expériences de spectateur, l'oeil est conscient d'opérer ses prélèvements, ses focales, ses appariements, ses sélections et projections ; de n'y voir que ce qu'il veut bien activement imaginer.

En viendrait-on à se lasser un peu, dans la durée de ce docte exercice de regard ? Alors une oscillation s'empare de tout le groupe, rendu à un seul grand corps masturbatoire. Sinon l'insert d'une séquence sado-maso soft. Une vocalisation de spasmes et râles. Et surtout, un grand coup de théâtre. Tous les performeurs éjectent aux franges peu éclairées des coulisses. Difficile de discerner ce qui s'y manigance. Alors c'est un retour en scène, fulgurant.

En viendrait-on à se lasser un peu, dans la durée de ce docte exercice de regard ? Alors une oscillation s'empare de tout le groupe, rendu à un seul grand corps masturbatoire. Sinon l'insert d'une séquence sado-maso soft. Une vocalisation de spasmes et râles. Et surtout, un grand coup de théâtre. Tous les performeurs éjectent aux franges peu éclairées des coulisses. Difficile de discerner ce qui s'y manigance. Alors c'est un retour en scène, fulgurant.

Les voici tous intégralement nus (à l'exception de tennis blanc nécessaires à la nouvelle action). Et de se lancer dans un lindy hop époustoufflant, tendant vers l'épuisement. Sans rien du fractionnement miniaturisé des fresques érotiques antérieures, c'est un immense unisson franc et joyeux, sur une musique à fond la caisse, seulement brouillé par la redistribution aléatoire des paires entre danseur.ses. La suggestion sexuelle tient à présent d'un grand tourbillon jubilatoire émancipateur, que scande la drôlerie des flottements cadencés des seins féminins et attributs masculins brinquebalés avec entrain.

Mais qu'avait dans la tête Mette Ingvartsen, quand elle provoquait cela, juste à sa sortie de l'école P.A.R.T.S. ? L'autre soir, on n'avait rien lu avant d'entrer dans la salle. On ignorait ce paramètre d'antériorité historique. Et quitte à se réjouir de son allant visuel et chorégraphique, plutôt épatant, on trouva To Comme (Extended) un peu court quand même, un peu trop simple, au regard des deux pièces les plus récentes de la même chorégraphe. Combien plus cinglantes, aiguës dans l'approche critique des la politique des sexualités et des représentations, auront été 69 Positions (2014) et 7 Pleasures (2015) !

A cet égard, To Come n'était qu'une amorce. Même remanié, To Come (Extended) peine à présent à faire suite. On ressentait cette impression mitigée, en quittant la salle du Triangle, ce soir-là. Mais non sans se laisser gagner par cet étonnement émoustillé, de nombre de très jeunes gens qui se demandaient dans quel genre de soirée au théâtre ils avaient bien pu tomber. Par ces temps qui pèsent, on défendra mordicus, absolument par principe – on l'assume – pareille licence scénique.

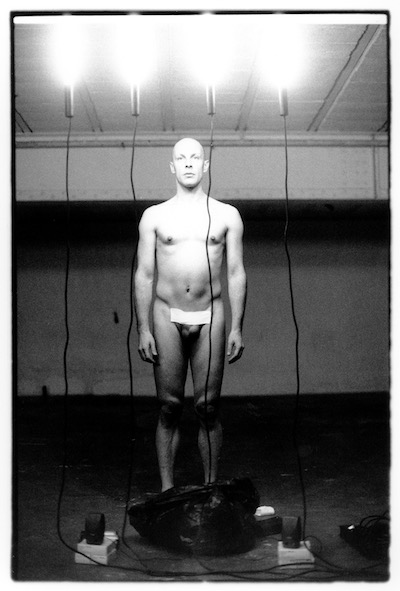

C'est au Musée de la danse, et en présence de pas moins de jeunes (en proprotion), qu'on avait entamé la soirée, avec la reprise du solo Good Boy, créé en 1998 par Alain Buffard. C'est aujourd'hui Matthieu Doze, alors assistant du chorégraphe depuis lors disparu, qui interprète la pièce. Il le fait excellemment. La doxa aura abusivement réduit cette pièce à une énonciation du sida. Or c'est autant un manifeste esthétique, où toute la représentation du corps scénique est passée au crible des apports de l'art-performance.

Autrement dit, cette pièce était riche de ses multiples développements, qui n'ont plus cessé au travers des diverses occurrences de Good For, puis de Mauvais Genre, qui la développèrent. Le solo d'Alain Buffard provoque un séisme des corps, suffisant pour qu'il mute ensuite en une pièce-monde, capable d'embrasser une impressionnante diversité d'ancrages géographiques, comme de problématiques d'époques, qu'elle aura traversés.

Autrement dit, cette pièce était riche de ses multiples développements, qui n'ont plus cessé au travers des diverses occurrences de Good For, puis de Mauvais Genre, qui la développèrent. Le solo d'Alain Buffard provoque un séisme des corps, suffisant pour qu'il mute ensuite en une pièce-monde, capable d'embrasser une impressionnante diversité d'ancrages géographiques, comme de problématiques d'époques, qu'elle aura traversés.

Cinglant, Good Boy était extrêmement écrit, pour passer au scanner autant qu'au scalpel le leurre épuisé des corps chorégraphiques glorieux. Il n'est pas un seul de ces détails musculaires, que Matthieu Doze ne respecte scrupuleusement. Mais là à nouveau, l'historicité du regard devient un protagoniste prééminent dans ce que produit la pièce en 2017. A la connaître par coeur, en ayant eu à observer et analyser tous ses développements depuis presque vingt ans, on n'aura pas su la recevoir autrement qu'à la façon, plutôt froide et distanciée, d'un excellent document d'histoire de la danse.

C'est dire, pour le moins, l'acuité de la puissance matricielle dont sa reprise aujourd'hui a su faire montre.

Gérard Mayen

Pièces vues le jeudi 9 novembre 2017 à Rennes.

Catégories: