Eric Vu-An sur le chemin des étoiles

Eric Vu-An, danseur à la carrière fulgurante et hors-norme, s'est éteint le 8 juin dernier, d'une tumeur au cerveau, dix jours après son époux, Hugues Gall.

La carrière du danseur Eric Vu-An qui vient de s'éteindre à l'âge de 60 ans a connu un tournant déterminant ce jour où il fut presque nommé Etoile. Coup d'arrêt à un parcours brillantissime dont force est de constater qu'il ne s'en est jamais remis. Les manques d'un dictionnaire en disent souvent plus long que ce que l'on y trouve. Par exemple, le Dictionnaire Larousse de la danse (1999), devenu avec le temps une sorte d'arbitre du savoir chorégraphique ne comporte aucun article consacré à Eric Vu-An. Le danseur, qui vient de mourir, le 8 juin 2024 à Nice, ville dont il dirigeait le ballet, mérite cependant la notice : la preuve, d'autres dictionnaires, par exemple celui de l'éditeur italien Gremese, sous la direction d'Alberto Testa (1998) consacre un tiers de colonne au danseur, mais ignore Manuel Legris qui, en revanche, bénéficie d'une entrée dans le Larousse (mais pas dans le Gremese). Cette différence de perception entre les deux versants des Alpes traduit le malaise du monde de la danse face au cas Vu-An, face à l'histoire d'un talent comme il y en a peu dans une génération que les ego (et pas que le sien) ont détruit.

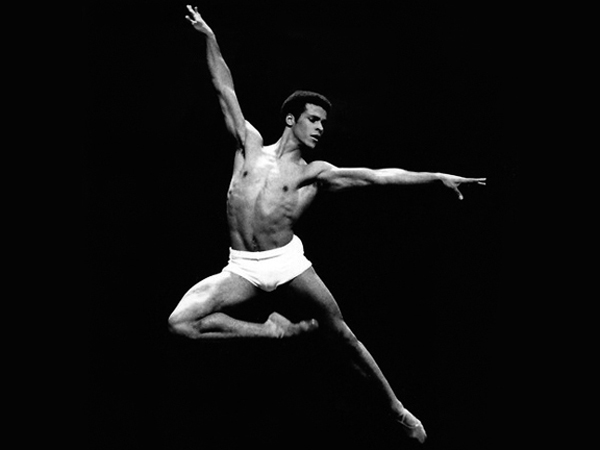

Car Eric Vu-An, c'est d'abord le nom d'une ascension fulgurante dans une période bénie pour l'Opéra de Paris. Une blague circulait, à la fin des années 1990, à propos de la génération dorée de l'Opéra de Paris, disant que tous étaient devenus Etoiles sauf Éric Vu-An… qui était devenu Eric Vu-An ! Né dans un milieu très modeste, le 3 janvier 1964 à Paris, Eric Binh Vu-An porte le nom de son père nourricier, Vietnamien, lequel avec la mère, française (la précision a son importance), du danseur, vendent des primeurs près du marché Saint Germain à Paris. La famille vit dans une chambre de bonne sans sanitaires sous les toits et le jeune garçon témoigne très vite d'un talent remarquable pour la danse. En 1974, il entre, malgré les réticences familiales, à l’École de danse de l’Opéra national de Paris où ses qualités s'imposent. Les choses ne vont pourtant pas de soi, car malgré son nom, Eric Vu-An est noir… Ses parents ne lui ont pas dit que son père biologique est guadeloupéen ; il ne découvrira la vérité qu'après un long travail personnel « d'enquête » lorsqu'il aura 30 ans. Moquerie et expression d'un certain racisme « enfantin » – souvent encore plus cruel que celui des adultes – l'accompagne et malgré la protection de Claude Bessy, directrice de l'école et parfaitement consciente d'avoir avec ce jeune garçon, une précieuse pépite, la période est difficile. Eric Vu-An fait parfois le coup de poing, s'endurcit et travaille d'arrache-pied.

Mais le talent est confondant. Lors des spectacles de l'École, en 1978 et en 1979, il obtient un véritable triomphe, y compris auprès des parents des autres garçons, pourtant concurrents objectifs. Chef tartare des Danses Polovtsiennes du Prince Igor, il laisse le public pantois devant son autorité sauvage et la maturité de son interprétation ; dans le tambour du Bal des cadets, sa technique est éblouissante, dans Les animaux modèles, il se coule avec une aisance stupéfiante dans la danse de Serge Lifar. Une telle évidence de talent que dès 1979, et au bénéfice d'une dispense d'âge, il est engagé dans le corps de ballet ; il a 15 ans ! La carrière du très- jeune danseur prend alors un tour vertigineux. Il danse beaucoup, est énormément distribué, triomphe sans trêve, en particulier dans des pièces de facture plutôt contemporaine ou post-académique, comme Slow Heavy and Blue (1980) de Carolyn Carlson, du Fantôme de l'Opéra (1980) de Roland Petit. Petite déception, quoiqu'ayant travaillé avec Max Bozzoni, Raymond Franchetti, Jacqueline Fynnaert et Rita Thalia, il ne revient du concours de Varna 1980 qu'avec une médaille d'argent. Beaucoup s'en seraient satisfaits, d'autant qu'à 16 ans, tout est encore ouvert ! Il franchit les échelons et devient Sujet en 1980… En 1983, dans Précipice qu'Alvin Ailey est venu monter à l'Opéra, il accède à une dimension théâtrale qu'on ne lui connaissait pas. Rudolf Noureev, qui vient de prendre la direction du ballet (janvier 1983) lui confie le rôle de Basile dans Don Quichotte. Le triomphe total. Eric Vu-An, un peu canaille mais follement élégant emplit la scène, joue avec subtilité, fait rire, témoigne d'une technique exceptionnelle. Chacun s'accorde à voir dans ce jeune danseur, une étoile évidente. Or, sa carrière « administrative » marque le pas.

« Néanmoins, malgré plusieurs examens remarquables, Éric Vu-An est toujours sujet. En effet, les jurys et les administrations qui se succèdent n'osent pas choisir entre lui, Legris et Hilaire. Ils prétendent ne pouvoir nommer les trois. Olivier Patey et Jean-Christophe Paré, nommés Premiers danseurs durant cette même période, ont été les bénéficiaires de cette étrange politique qui, si elle continue, risque de priver l'opéra de sa force là plus vive » regrette le critique André-Philippe Hersin (Don Quichotte à l'opéra de Paris ; Les Saisons de la danse, N°177, octobre 1985, p45). Le soupçon demeure quant aux motivations réelles de ces atermoiements, mais ils sont d'autant plus mal venus que le jeune danseur a rencontré quelque chose comme un père artistique et, en se gardant de toute psychologie de comptoir, il est certain que la question de la figure du père pose question dans le « cas » Vu-An. Distribué dans l'Élu du Sacre du Printemps en 1984, il se rend à Bruxelles pour travailler avec Maurice Béjart. Entre eux, le courant passe immédiatement et son interprétation avec Marie-Claude Pietragalla fait un triomphe que même le directeur du Ballet reconnaît… Car ses relations avec Noureev connaissent des hauts et pas mal de bas. « la rigueur de Vu-An le déroute. Si le danseur l'intéresse il semble que sa personnalité l'effraie. De son côté, Vu-An ne saura jamais courtiser le « tsar Rudy » et lui tiendra même tête à l'occasion » relève encore André-Philippe Hersin (op. Cit.). On sait par ailleurs que Noureev, pour aimer « pousser les jeunes » (d'où la fameuse génération dorée ou génération Noureev) n'aimait guère qu'on lui fit de l'ombre, or il n'y a quasiment que Vu-An qui le puisse à cette époque, à l'Opéra. Début 1986, Béjart vient monter une chorégraphie spécialement pour l'Opéra de Paris. Arépo (anagramme d'Opéra) joue des mythes et intrigues de la « grande boutique » et, dans une mise en abyme vertigineuse, provoque le jour de la première un scandale qui reste encore mystérieux. À l'issue de la représentation, le jour de la première (24 mars), Maurice Béjart annonce la nomination au titre d'Étoile de Manuel Legris et d'Eric Vu-An.

Le chorégraphe a toujours affirmé en avoir discuté avec le directeur du ballet et que ce dernier en était d'accord. Noureev a toujours prétendu qu'il n'en était rien et le lendemain de cette nomination dénonce la nomination avec une désinvolture et une certaine violence incontestablement blessante. Mais il ne peut y avoir qu'un seul patron du ballet de l'opéra et les ego du tsar comme de Béjart n'ont rien de négligeables… Eric Vu-An est, déjà, reconnu en dehors de l'opéra, il rejoint donc son « mentor » à Bruxelles et devient l'un de ses interprètes privilégiés. Maurice Béjart crée pour lui et successivement : Le Martyr de Saint Sébastien à la Scala de Milan, Kabuki au Tokyo Ballet et Le Baiser de la Fée au Ballet du XXe siècle à Bruxelles ! Mais la plaie ouverte par l'Opéra reste vive et, profitant en 1987, d'un contrat de soliste invité permanent à l’Opéra de Paris, il va y danser beaucoup mais, n'en sera jamais Etoile. Manuel Legris, pour sa part le 11 juillet 1986, touche à ce graal à l'issue d'une représentation de Raymonda de Rudolf Noureev sur la scène du Metropolitan Opera… Impossible encore aujourd'hui de faire la lumière précise sur cet épisode et sur les motivations profondes des uns et des autres, mais la soirée du 24 mars va marquer le destin du danseur qui, dans le fond, ne s'en remit jamais vraiment.

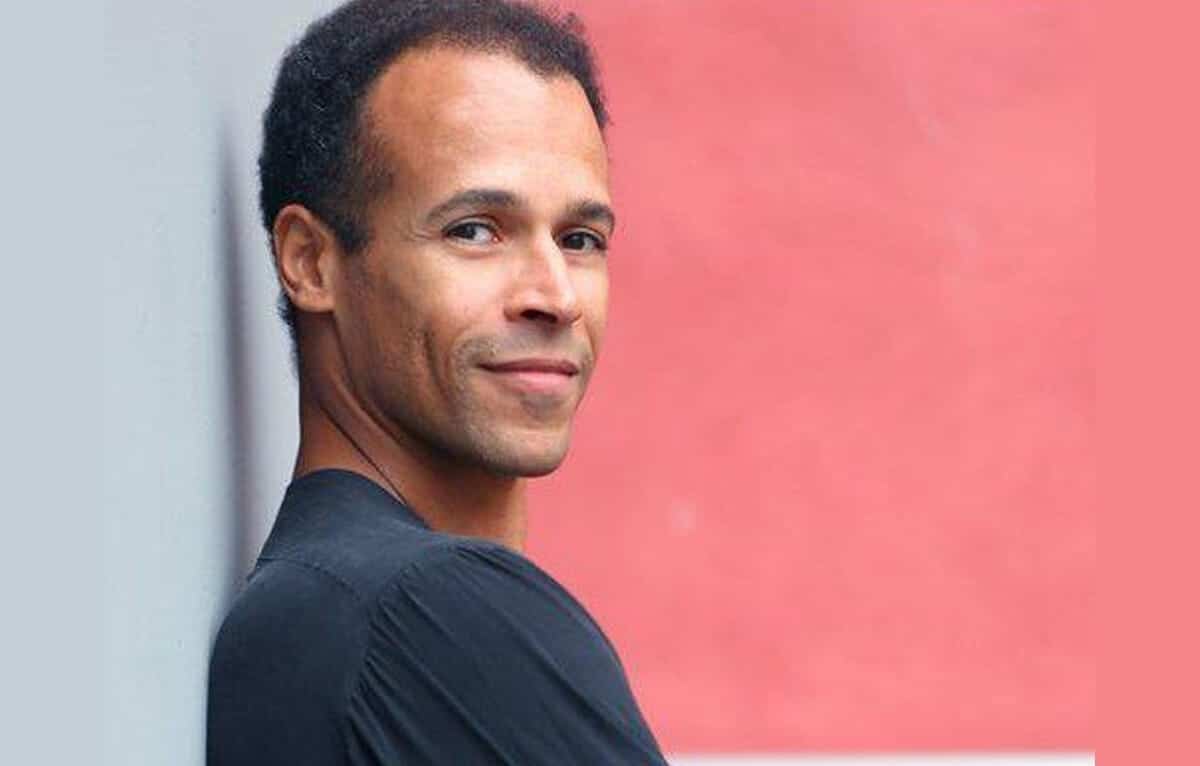

Il s'installe en Italie – d'où en partie la différence de traitement dans les dictionnaires – et danse sous la direction d’Eugène Poliakov à Florence, à Naples et à la Scala de Milan. Charismatique, et médiatique, Eric Vu-An passe à la télévision, fait du cinéma (Un thé au Sahara de Bernardo Bertolucci en 1990), interprète en duo avec Zizi Jeanmaire plusieurs titre du Valentine’s Love Songs composés par Valentine Petit et chorégraphiés par son père Roland… Il chorégraphie et danse le rôle d’Antinoüs des Mémoires d’Hadrien dans la mise en scène de Mauricio Scaparo à la Villa Adriana près de Rome (1989). En 1995, il ouvre un nouveau chapitre et est nommé Directeur Artistique du Grand théâtre de Bordeaux tout en revenant à l'opéra, mais en qualité de professeur de l’Ecole de danse où l'a invité Claude Bessy. Bon chanteur, comédien tout à fait honorable, il tente d'autres expériences que la danse, mais cette dispersion et son désir toujours très fort d'occuper la scène rendent ses directions successives peu convaincantes

En 1997, il est nommé au Ballet de l’Opéra d’Avignon. Malgré les modestes moyens de la maison, il chorégraphie plusieurs ballets dont Ivresse(s) de Dionysos, La nuit de Walpurgis du Faust de Gounod et sa version de Coppélia créée en mars 2004. En décembre 2002, à l’occasion du gala en hommage à Rudolf Noureev, il interprète à La Scala de Milan L’Après-midi d’un faune de Nijinski, et lors du gala en hommage à Claude Bessy en avril 2004, il danse Kiki la Rose de Michel Kelemenis. En janvier 2005, Eric Vu-An est Maître de Ballet associé à la direction artistique du Ballet National de Marseille. Il s'agit de succéder à Marie-Claude Pietragalla et, faute de prendre une décision claire, les tutelles mettent Eric Vu-An et le chorégraphe Frédéric Flamand dans une position ingérable. Ils se retrouvent associés dans un attelage aussi baroque qu'inefficace. Pas vraiment diplomate et peu féru de subtilités politiques locales, malgré qu'il est maintenant accompagné par un excellent conseiller, celui qui deviendra son mari Hugues Gall, Eric Vu-An ne parvient pas à trouver sa place dans la cité phocéenne et en 2009, il arrive à Nice dans une compagnie en plein désarroi et dont les effectifs ont fondu. Christian Estrosi lui a confié la tâche de « refaire du ballet de l'Opéra une vraie compagnie » et d'éviter les scandales comme ce soir de 2006, où les danseurs avaient interrompu le Conseil municipal pour interpréter La mort du Cygne !

Le nouveau directeur va connaître quelques succès sur ce terrain, mais il n'a pas renoncé à paraître et à la question du journaliste de Nice Matin « Vous-même, allez-vous danser ? » il répondait « A 45 ans, je n'ai pas encore définitivement renoncé à me produire sur scène. On verra ! Mais je mettrai d'abord toute mon énergie à diriger », le ver était dans le fruit, on ne dirige pas une compagnie depuis le plateau disait déjà Noverre ! Le ballet de Nice retrouve cependant une certaine aura, mais la situation sociale y fait souvent débat et Eric Vu-An question… Pourtant, sa seule présence suffit à garantir l'existence d'une troupe à laquelle le danseur est sincèrement attaché et qu'il défend efficacement. En 2022, un cancer se déclare et Eric Vu-An y fait face avec un indéniable courage, mais la maladie l'emporte contre le danseur, dix jours après la mort de son mari.

Il faudra quand même refaire une notice Vu-An pour le prochain dictionnaire de la danse.

Philippe Verrièle