Add new comment

Le Tricentenaire de l'École française

L'Opéra de Paris vient de célébrer le tricentenaire de l'École française et de la création du Conservatoire de danse par Louis XIV en 1713 dont il est issu... Mais quelle est cette École dont on parle tant...

En 1713, excédé par les désordres divers qui accablent son Académie Royale de Musique, autrement dit l’Opéra, Louis XIV promulgue pour y remédier, une série de décrets, dont celui du 11 janvier, qui crée officiellement le « Conservatoire de danse ». Réservé à la compagnie dont on estime que le niveau doit s’améliorer pour demeurer digne de son royal patronage, cette structure institutionnalise l’existence de cours pour professionnels, comparables à ceux dont bénéficie aujourd’hui le corps de ballet. Dans un premier temps, les cours ne sont en rien destinés à des enfants, même si quelques fils ou filles d’artistes y trouvent leur place. Ce n’est qu’en 1780 qu’un premier règlement atteste d’une école qui leur soit entièrement consacrée, entérinant un usage apparu au fil du temps et qu’il était devenu nécessaire de clarifier sur les points essentiels : gratuité des cours comme l’avait imposé dès l’origine Louis XIV, sélection à l’entrée, frais et appointements, cadrage professionnel de ces apprentissages.

En 1784, un second décret de Louis XVI allonge la durée des cours et crée une classe spécifique pour les enfants de moins de douze ans. Il est en effet préférable de recruter les élèves très jeunes, vierges de toute formation et, par conséquent, de tout défaut à corriger.

La Révolution ne remet pas en cause l’école et porte à soixante, le nombre des élèves. En 1807, sous l’Empire, nouveau règlement qui affine les précédents. Plusieurs articles concernent les conflits fréquents entre les familles et le théâtre. Les litiges, parfois liés à des rivalités entre élèves ou à un favoritisme supposé ou réel, sont surtout financiers, liés à la maigre rémunération attribuée aux élèves pour leur présence au sein des spectacles de l’Opéra, et au fait que les enfants ne puissent pas se produire sur d’autres scènes pendant leurs études. Par souci d’impartialité, afin de contourner les effets de possibles protections, on forme un jury issu des premiers sujets de la troupe, souverain lors de l’examen de passage d’une classe à l’autre ainsi que pour l’engagement dans la troupe.

L’enseignement se fait alors en trois étapes, une classe élémentaire jusqu’à treize ans, la classe supérieure jusqu’à seize ans, puis, pour quelques uns, la « classe particulière pour être perfectionné », préfigurant la « classe de perfectionnement » que Marie Taglioni parviendra à mettre en place sous la troisième République. Les élèves ne peuvent pas demeurer dans la classe supérieure plus d’un an, et pas plus de deux dans la classe « particulière » qui précède leurs débuts. Ils ne doivent pas rester à l’École au-delà de leurs dix-huit ans, âge où il faut au plus tard commencer sa carrière ; il peut arriver qu’ils soient exclus, les maîtres ayant ordre de jouer de cette mesure pour « maintenir (chez les élèves) plus de zèle et d’émulation », deux des valeurs chères à Napoléon. Pour les mêmes raisons, on introduit aussi les classements, toujours en vigueur aujourd’hui, tout comme la limite d’âge en Première division, encore fixée à dix-huit ans, et les jurys d’examens.

L’enseignement se fait alors en trois étapes, une classe élémentaire jusqu’à treize ans, la classe supérieure jusqu’à seize ans, puis, pour quelques uns, la « classe particulière pour être perfectionné », préfigurant la « classe de perfectionnement » que Marie Taglioni parviendra à mettre en place sous la troisième République. Les élèves ne peuvent pas demeurer dans la classe supérieure plus d’un an, et pas plus de deux dans la classe « particulière » qui précède leurs débuts. Ils ne doivent pas rester à l’École au-delà de leurs dix-huit ans, âge où il faut au plus tard commencer sa carrière ; il peut arriver qu’ils soient exclus, les maîtres ayant ordre de jouer de cette mesure pour « maintenir (chez les élèves) plus de zèle et d’émulation », deux des valeurs chères à Napoléon. Pour les mêmes raisons, on introduit aussi les classements, toujours en vigueur aujourd’hui, tout comme la limite d’âge en Première division, encore fixée à dix-huit ans, et les jurys d’examens.

Telle qu’elle est définie sous l’Empire, l’École est un modèle européen que Napoléon, au fil de ses conquêtes, implante à Naples et surtout Milan. De cette dernière institution, viendront les grandes ballerines italiennes qui illuminent la seconde partie du XIXe siècle, de Paris à Saint-Pétersbourg. En France, elles sont devenues indispensables à partir des années 1840, et pas seulement en raison de la naissance du star system : à de trop rares exceptions, aucune des danseuses formées par l’École de l’Opéra n’était capable de remplir les exigences imposées par l’apparition des pointes et leur généralisation pour les interprètes des grands rôles. La cause est à chercher en amont, dans l’excessive longévité de Pierre Gardel à la tête du ballet. Novateur dans sa jeunesse, il était resté un homme du XVIIIe siècle, et n’avait pas perçu combien les bouleversements sociaux devaient changer les goûts : « entre la danse d’école académique, et celle de Taglioni, si facile en apparence, si simple et si imprévue dans ses effets, il y a une révolution complète ; et cette évolution est accomplie et acceptée du public avec joie »[1]. Alors que triomphe le Romantisme, l’École a donc préparé ses élèves pour une danse dépassée, et cette inadéquation amène une longue période de déclin. Si elle survit, c’est grâce à des personnalités têtues et passionnées, Marie Taglioni, Mme Dominique, Rosita Mauri, Carlotta Zambelli et Albert Aveline entre autres. Génération après génération, avec une foi sans faille, malgré l’incurie des directions successives de l’Opéra, malgré l’abandon financier des pouvoirs publics, tous chercheront à préserver l’âme de ce style, qui remonte à Louis XIV.

En effet, l’intérêt pour une technique fondée sur une théorie, et obéissant à la fois à la norme comme à l’excellence, est bien antérieur au décret de 1713. Il remonte à l’apogée du ballet de cour, en 1661, et trouve son origine dans la conception très machiavélienne que le roi, éduqué par Mazarin, se fait de la fonction politique du spectacle, au service de la grandeur de l’État et de la sienne propre. Sur le modèle des Académies de sculpture et de peinture, érigeant la danse au rang d’art, Louis XIV créel’Académie royale de danse. Elle doit « aviser et délibérer sur les moyens de la perfectionner, et corriger les abus », afin de remédier aux insuffisances des professionnels dont les spectacles royaux pâtissent. Pierre Beauchamp, maître des ballets à l’Opéra de 1669 à 1687, et à la tête de l’Académie de danse à partir de 1680, joue un rôle essentiel. Brillant danseur lui-même, il analyse la technique, établit des règles comme celle des cinq positions, crée un système de notation, tirant par son expertise l’activité de l’Académie dans la direction de l’enseignement, et plus particulièrement celui donné aux artistes de l’Opéra.

Toute une lignée de maîtres de ballet dessine ensuite ce qu’on appelle l’« école française », avec son travail de bas de jambe précis et son style fait d’élégance retenue et de dédain pour la prouesse ostensible. Cette essence profonde, jamais reniée, n’empêche cependant pas les évolutions.

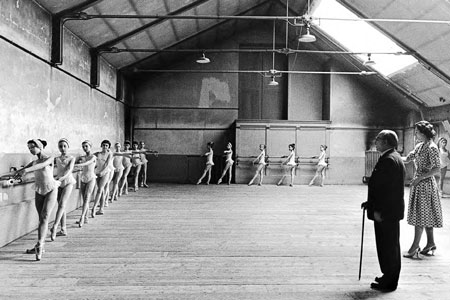

Galerie photo : Aveline et Zambelli, La classe de Raymond Franchetti, La classe de Gustave Ricaux en 1936 (au fond : Jean Babilée et Roland Petit), Lifar et Claude Bessy, Rudolf Noureev et les élèves de l’École en 1967

À partir de la fin du XVIIIe siècle puis tout au long du XIXe, au fur et à mesure que l’esthétique bourgeoise s’impose, que la danse se professionnalise, la danse « sérieuse » ou « noble » se mâtine de demi-caractère, plus ouvertement virtuose.

Cependant, quelle que soit l’époque, les professeurs exigent de leurs élèves le fini du mouvement, la prestesse éloquente du bas de jambe, la rigueur de l’intention. Surtout, l’effort doit toujours s’effacer derrière ce naturel, sensément la marque de l’inné aristocratique. Cela allait de soi sous Louis XIV, au moins théoriquement, pour des danseurs issus des rangs de la noblesse. Lorsque l’école s’ouvre à des enfants majoritairement venus des classes modestes et populaires, apparaît un hiatus entre eux et leur public, pour qui le spectacle de danse demeure synonyme de distinction sociale. À l’école de combler ce fossé, de redresser ces petits êtres. Dans le règlement de 1807, on évoque la moralité et l’hygiène : « Des enfants destinés à la carrière du théâtre étant plus que d’autres portés à des inclinations vicieuses, il tient à la prévoyance de l’administrationde revêtir le maître(…) d’une autorité assez suffisante pour réprimer en eux, autant que possible, les suites funestes d’une mauvaise éducation (…) On y critique les garçons qui « sont, en général, d’une malpropreté qui, souvent, est un motif de dégoût pour les uns et un prétexte de dérision pour les autres. » À la fin du Second Empire, c’est la trivialité des élèves féminines que dénonce un contemporain de Degas : « Presque toutes ces enfants sont laides, communes et malingres : on remarque leur nez retroussé, leur taille grêle, leurs jambes en fuseaux. Trois minutes s’écoulent ; le groupe s’est formé, le maître a parlé ; les vulgarités s’effacent ; la discipline des mouvements communique à tout le quadrille je ne sais quoi d’impérieux, d’inattendu et de noble, une harmonie s’établit ».[2] L’école a accompli la métamorphose, l’artiste est né, conforme aux normes de la bonne société.

Cependant, quelle que soit l’époque, les professeurs exigent de leurs élèves le fini du mouvement, la prestesse éloquente du bas de jambe, la rigueur de l’intention. Surtout, l’effort doit toujours s’effacer derrière ce naturel, sensément la marque de l’inné aristocratique. Cela allait de soi sous Louis XIV, au moins théoriquement, pour des danseurs issus des rangs de la noblesse. Lorsque l’école s’ouvre à des enfants majoritairement venus des classes modestes et populaires, apparaît un hiatus entre eux et leur public, pour qui le spectacle de danse demeure synonyme de distinction sociale. À l’école de combler ce fossé, de redresser ces petits êtres. Dans le règlement de 1807, on évoque la moralité et l’hygiène : « Des enfants destinés à la carrière du théâtre étant plus que d’autres portés à des inclinations vicieuses, il tient à la prévoyance de l’administrationde revêtir le maître(…) d’une autorité assez suffisante pour réprimer en eux, autant que possible, les suites funestes d’une mauvaise éducation (…) On y critique les garçons qui « sont, en général, d’une malpropreté qui, souvent, est un motif de dégoût pour les uns et un prétexte de dérision pour les autres. » À la fin du Second Empire, c’est la trivialité des élèves féminines que dénonce un contemporain de Degas : « Presque toutes ces enfants sont laides, communes et malingres : on remarque leur nez retroussé, leur taille grêle, leurs jambes en fuseaux. Trois minutes s’écoulent ; le groupe s’est formé, le maître a parlé ; les vulgarités s’effacent ; la discipline des mouvements communique à tout le quadrille je ne sais quoi d’impérieux, d’inattendu et de noble, une harmonie s’établit ».[2] L’école a accompli la métamorphose, l’artiste est né, conforme aux normes de la bonne société.

Ainsi, il serait dans la nature même de l’école française de policer les êtres afin de les mener à cette fière élégance qui la caractérise. Toutefois, on peut se demander si aujourd’hui cette altière retenue qu’elle impose ne l’écarte pas des nouvelles normes du goût. Cette danse d’école, avec sa signature, tranche sur une danse internationalisée, sorte de globish chorégraphique, nourri de star system et d’exploits démonstratifs, en phase avec une société qui se veut individualiste, sportive, performante et mondialisée. Levers de jambe jusqu’à la désarticulation, arabesques « six o’clock », équilibres au statisme minéral, sauts spectaculaires, les classiques se déclinent à l’aune de cette nouvelle virtuosité, au dédain de ce qui définit l’école française, la précision de ses entrepas, sa petite batterie, la dentelle ciselée d’une chorégraphie. Pourquoi cette singularité et son unité de style fondée sur trois siècles de tradition assumée, ne pourraient-elles, comme par le passé, se révéler d’efficaces protections contre les aléas du temps et des modes ?

Ainsi, il serait dans la nature même de l’école française de policer les êtres afin de les mener à cette fière élégance qui la caractérise. Toutefois, on peut se demander si aujourd’hui cette altière retenue qu’elle impose ne l’écarte pas des nouvelles normes du goût. Cette danse d’école, avec sa signature, tranche sur une danse internationalisée, sorte de globish chorégraphique, nourri de star system et d’exploits démonstratifs, en phase avec une société qui se veut individualiste, sportive, performante et mondialisée. Levers de jambe jusqu’à la désarticulation, arabesques « six o’clock », équilibres au statisme minéral, sauts spectaculaires, les classiques se déclinent à l’aune de cette nouvelle virtuosité, au dédain de ce qui définit l’école française, la précision de ses entrepas, sa petite batterie, la dentelle ciselée d’une chorégraphie. Pourquoi cette singularité et son unité de style fondée sur trois siècles de tradition assumée, ne pourraient-elles, comme par le passé, se révéler d’efficaces protections contre les aléas du temps et des modes ?

Sylvie Jacq Mioche

[1] La Rampe et les coulisses, Léonard de Géréon, Paris, 1832.

[2] LÉONTINE BEAUGRAND, FOURCAUD, PAUL ENDERLOFF EDITEUR, PARIS, 1881